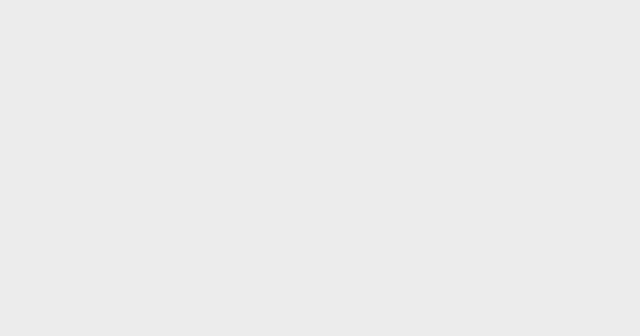

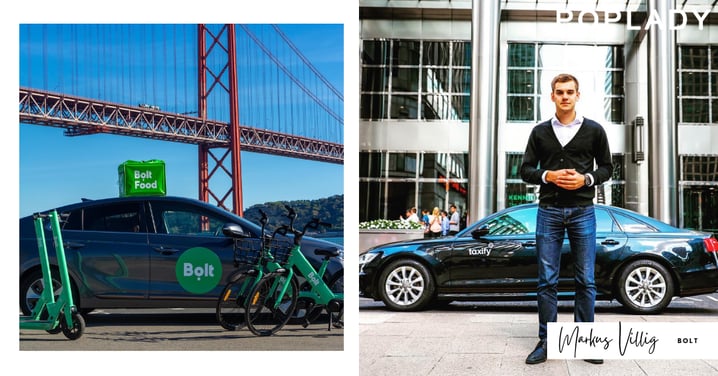

19歲輟學生創立歐洲叫車巨頭Bolt,歐洲最年輕獨角獸創辦人以5000歐元起家挑戰Uber,如何撐起84億美元估值帝國?

在科技圈,我們經常聽到車庫創業的神話,彷彿每個顛覆世界的想法都必須誕生在矽谷某個灑滿陽光的郊區。但如果故事的起點,不在加州,而是在波羅的海旁一個冬日陰鬱的城市愛沙尼亞的塔林呢?主角不是輟學的天才駭客,而是一個創業時剛滿 19 歲、厭倦了家鄉爛到不行的計程車服務的高中生 Markus Villig 。他沒有億萬資金,只有從父母那借來、本該用來繳大學學費的 5000 歐元 。創業時他沒有寫下什麼改變世界的宏偉藍圖,只想解決一個再也平凡不過的痛點:在塔林叫到一輛乾淨、不亂喊價的車,怎麼就這麼難?目前 Bolt 服務遍及全球超過 50 國、600 多座城市,公司估值來到 84 億美元,氣勢直逼 Uber 等業界龍頭。如此年輕卻雄心勃勃,誰能想到這一切的開端竟只是區區 5000 歐元呢?

Photo from Bolt

Photo from Bolt

當19歲遇上5000歐元

Photo from Bolt

Photo from Bolt

一個在愛沙尼亞小島上長大的青年,竟然能撼動全球叫車巨頭 Uber 的霸主地位?Markus Villig 就是這樣一個不按牌理出牌的天才。當同齡人還在為大學生活煩惱時,這位塔林大學的電腦科學系學生已經用父母準備的大學基金創辦了平台Bolt,這家現在估值 84 億美元的歐洲叫車巨頭。

Photo from Bolt

Photo from Bolt

Markus 從小對科技和生意就特別有熱情,生長在愛沙尼亞,他從小被父母灌輸「一切皆有可能」的信念,幼稚園賣糖果、從 10 歲開始對科技著迷,到 13 歲自學程式設計為當地企業建網站,Markus 的創業 DNA 似乎早就寫在血液裡。更有趣的是,他的哥哥 Martin Villig正 是 Skype 的早期員工,Skype 這家公司 2004 年在愛沙尼亞成立,後來被微軟以 85 億美元天價收購的成功故事,無疑為年幼的 Markus 種下了「即使在小國也能征服世界」的夢想。

真正催生 Bolt 的契機

Photo from Bolt

Photo from Bolt

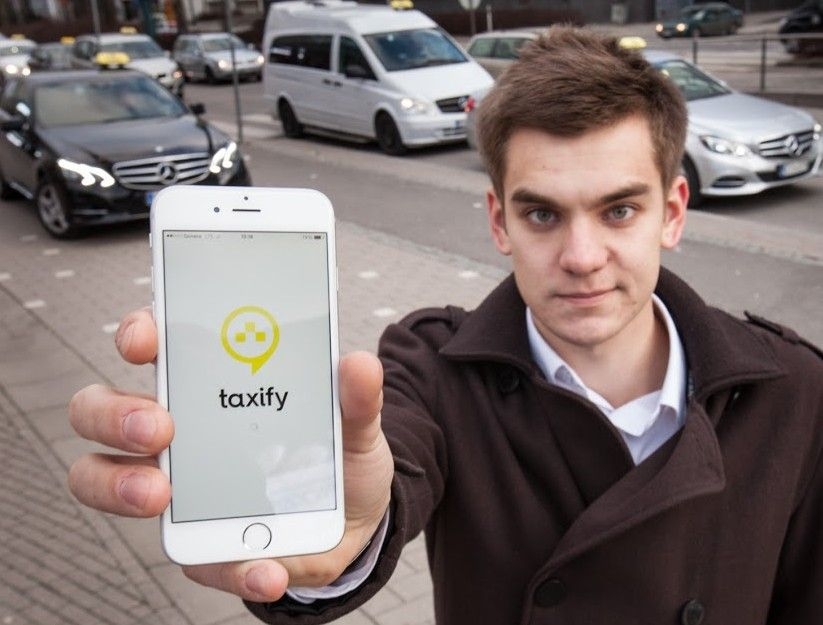

19 歲那年,Markus 面臨抉擇:父母給的 5000 歐元本可讓他順利上大學,但他選擇拿這筆錢孤注一擲地創業。選擇開發 Bolt 的契機,則是 Markus 令人抓狂的計程車體驗:叫車電話經常無人接聽,車輛又破又髒只收現金。試問,這種困境不該有人來徹底改善嗎?

Photo from Bolt

Photo from Bolt

於是他用這筆基金請工程師開發叫車 APP 雛型,自己則親自上街一家家說服計程車司機加入。2013 年 8 月,名為「Taxify」的服務在塔林正式上線。起步階段訂單寥寥無幾,每天僅有 20 趟訂單,但 Markus 和他的團隊咬牙苦撐、硬是撐過零收入的前六個月,不到一年 Taxify 就在當地躍升為市場第一,月訂單量衝破五萬大關。這不只是幸運,而是一種賭對賽道的直覺,Markus 也成為歐洲最年輕獨角獸創辦人之一。

募資哲學:非典型的資本操作

Photo from Bolt

Photo from Bolt

Bolt 的財經故事從來不走傳統套路。Markus 在初期被矽谷投資人拒絕了無數次,他乾脆找上本地的鐵路、地產與電信企業,拿到第一筆錢。這些「局外人」沒有先入為主的偏見,反而成為最早押注 Bolt 的伯樂。隨著業績狂飆,Daimler、紅杉資本、Fidelity 逐步入局,Bolt 估值從幾百萬到數十億美元,完成一場漂亮的資本躍遷。這樣的募資手法,既保住了控制權,又能在關鍵節點引進國際資金,讓 Bolt 不至於被收購而失去獨立性。

省錢省到極致,卻跑贏燒錢遊戲

Photo from Bolt

Photo from Bolt

什麼叫做用最少的錢辦最大的事?Bolt 給出了教科書級別的答案。當 Uber 瘋狂燒錢 198 億美元時,Markus 卻以極致節儉聞名整個科技圈。這種「勒緊褲帶」的哲學不只是口號,而是深入骨髓的企業文化,高級主管搭廉航、辦公室裝潢極簡、每一分錢都要物盡其用,甚至連行銷都走精準小成本路線。

Photo from Bolt

Photo from Bolt

但別以為這是小氣,這是戰略,Bolt 向司機只收 15% 佣金,比 Uber 的 25% 足足少了 10 個百分點,直接讓司機收入更高。這種「低抽成+高忠誠」模式,看似少賺,實際卻創造更健康的供需循環。Bolt 把省下的成本轉化為競爭優勢,把「節儉」變成了一種潮流品牌的核心價值。從 2015 到 2019 年,營收從 73 萬美元暴增到 1.42 億美元,竟然還能接近收支平衡?這種財務魔術背後,是對每個細節的苛刻控制和對效率的極致追求。誰說燒錢才能換來增長?

避開巨頭的游擊戰術,Bolt 特別挑選新興市場切入

Photo from Bolt

Photo from Bolt

面對 Uber 這頭資本怪獸,一般人可能早就舉白旗投降了吧?但 Bolt 選擇了截然不同的路線:既然打不過,那就比它更懂當地人的心。他把戰場轉移到那些巨頭們看不上的地方,亞塞拜然、喬治亞、捷克,這些聽起來有點偏僻的國家。「冷競爭」環境讓 Bolt 可以從容佈局,不用擔心被巨額資金碾壓。

從波羅的海到非洲大陸

Photo from Bolt

Photo from Bolt

2016 年進軍非洲更是神來一筆,他們竟然沒派任何總部員工實地考察,全靠視訊電話遠端招募當地人才。這在當時簡直是天方夜譚,現在看來卻是超前的遠端工作模式。更聰明的是,Bolt 深諳因地制宜的道理:沒信用卡就推現金支付、需要機車就做「boda boda」服務、司機缺錢買車就跨界做金融。

Photo from Bolt

Photo from Bolt

同時非洲的智慧型手機普及率正以每年 30% 的速度成長,而既有的交通基礎建設薄弱,正好給共享出行留下巨大空間。更重要的是,Bolt 在非洲的獲利率高達 25%,遠超過歐洲市場的 15%。這種反直覺的擴張策略背後,是對市場時機的精準判斷:搶在 Google、Facebook 等科技巨頭大舉進軍非洲之前,建立先發優勢。目前 Bolt 在非洲 35 個城市營運,每月活躍用戶超過 500 萬,這個數字背後代表的不只是市場占有率,更是未來十年的成長潛力。

超級應用的野心版圖

Photo from Bolt

Photo from Bolt

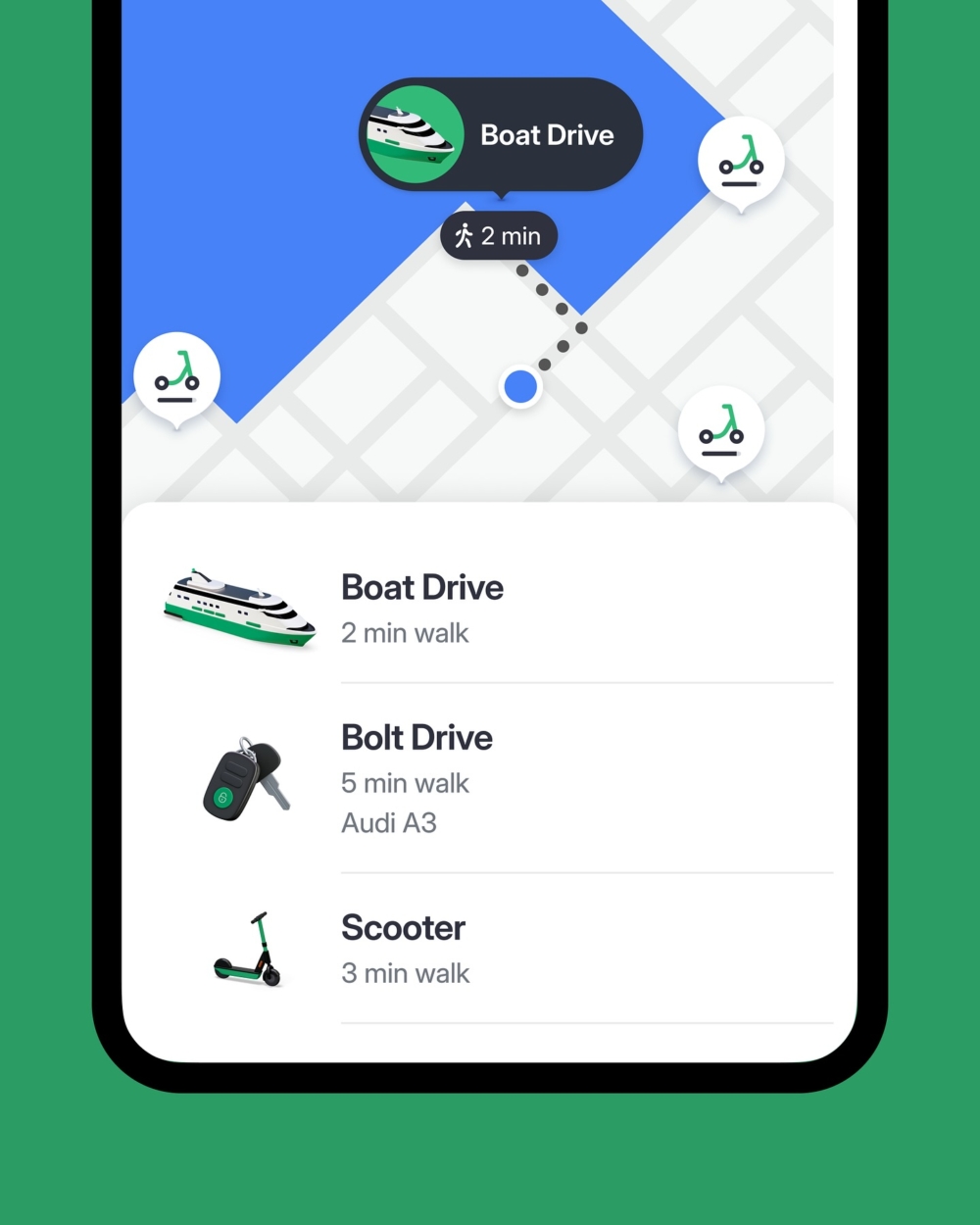

Bolt 的名字在 2019 年正式取代 Taxify,不只是換個 logo,而是宣告進化:從單一叫車,走向電動滑板車、食物外送、雜貨配送到汽車共享,逐步拼湊一個「移動超級應用」的版圖。背後的哲學仍舊清晰:簡單、節儉、卻精準切中需求。Markus 認為,Bolt 的任務是讓城市更宜居,甚至未來隨著自動駕駛普及,市場規模可能成長百倍。

Photo from Bolt

Photo from Bolt

電動滑板車業務的推出最為經典,儘管內部反對聲浪不小,但 Markus 堅信「與其被別人革命,不如自己革自己的命」。為了確保產品品質,他們甚至自建硬體團隊,在當地設廠自產滑板車,從慘痛的第三方合作經驗中學會了垂直整合的重要性。這種「什麼都要自己來」的偏執,讓 Bolt 在微移動領域也站穩了腳跟。畢竟,真正的商業天才從不滿足於單一賽道的成功。

估值躍升:金融市場的潮流新星

Photo from Bolt

Photo from Bolt

短短十年,Bolt 從街頭拉司機的青年創業夢,長成估值 84 億美元的獨角獸。這背後是一條清晰的財經曲線:靠非典型投資人起步,靠極致成本效率立穩,靠多元佈局擴大營收,最後再用國際資本推動估值飛躍。即便在二級市場波動下,Bolt 依舊被視為歐洲最具潛力的移動平台之一。來自波羅的海的小國,卻能寫下這樣的金融故事,也替年輕創業者證明:堅持直覺與紀律,有時就是最浪漫的勝利。

繼續閱讀:

Text:POPLADY Editorial

Photo Source:Bolt