紐約大學輟學生浴室創業,靠「預測未來」滾出90億美元身價,Polymarket如何把「事件」變成比石油還貴的資產?

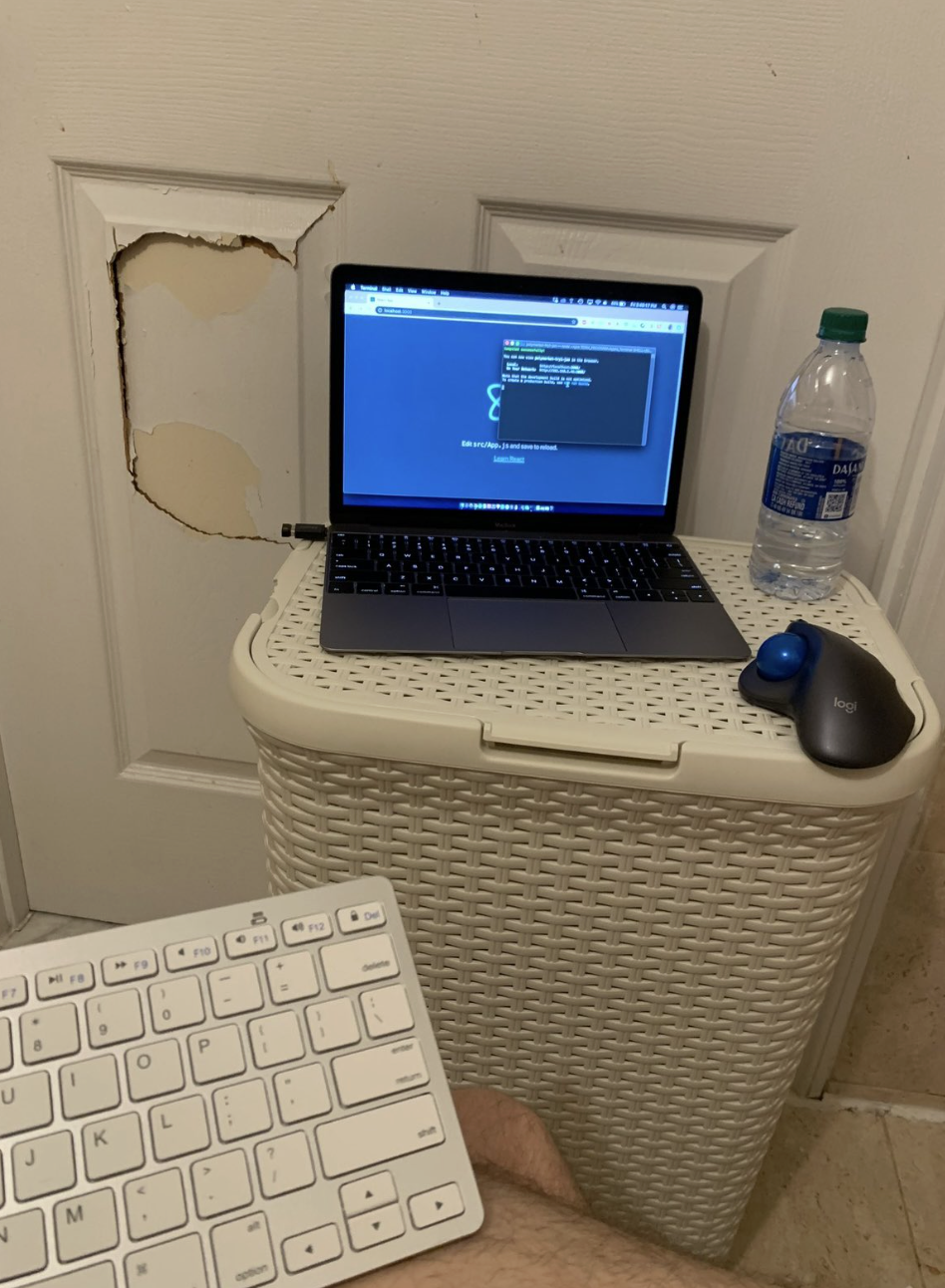

掌管全球最悠久證券交易所的傳統金融巨頭,居然選擇投資一個建立在區塊鏈技術上的預測市場平台?根據《彭博社》最新報導,現年 27 歲的 Shayne Coplan 因公司估值飆升,正式躋身「白手起家億萬富豪」行列。這個戲劇性轉折源於一筆震撼市場的交易:紐約證交所的母公司洲際交易所(ICE)砸下 20 億美元投資他創辦的 Polymarket,一舉將公司估值推升至 90 億美元。這樁交易在金融界掀起軒然大波,ICE 執行長 Jeffrey Sprecher 解釋了背後的邏輯:他們看重的是那些「即時且透明」的市場數據,那些能夠真實捕捉群眾觀點的市場訊號。更令人難以置信的是時間線就在短短五年前,這位如今的億萬富翁還蝸居在紐約的小公寓裡,把筆記型電腦架在浴室的洗衣籃上敲著代碼。

那間改變一切的浴室:19歲輟學生的創業起點

Photo from Polymarket

Photo from Polymarket

一個浴室裡架在洗衣籃上的筆電,能孵出數十億美元的預測帝國?疫情封鎖期間,年僅 22 歲的 Shayne Coplan 輟學創業,沒錢租辦公室,甚至連像樣的書桌都沒有,他的「工作空間」就是浴室。疫情把全世界關在家裡,大家每天追新聞、看確診數、聽各路專家發表意見。Coplan卻從這堆混亂資訊中看到商機:專家預測真的比較準嗎?如果讓普通人也能用錢投票,會不會更接近真相?這個想法在他腦中發酵,最後變成 Polymarket 的雛形。他自學程式語言、研究區塊鏈技術、設計交易機制,全部在那個狹窄的浴室裡完成。沒有團隊支援、沒有創投資金、沒有業界人脈,只有一個少年和他對「集體智慧」的執念。那段日子很辛苦,但封城意外創造了最好的創業環境,反正哪裡也去不了,不如把想法做出

先來搞懂Polymarket:讓你對世界大事下注的平台

Photo from Polymarket

Photo from Polymarket

聽過 Polymarket 嗎?如果沒有,現在該認識它了。如果你能對「特朗普會不會當選」、「NBA 誰奪冠」、「Fed 會不會降息」這些事件下注,而且所有交易都公開透明、無法作弊,會是什麼樣子?這就是 Polymarket 在做的事。這個平台讓全世界的人用加密貨幣對真實事件進行預測交易。Polymarket 的核心,並非傳統意義上的「賭博」,而是一場精密的資訊煉金術,每個問題都有「會發生」和「不會發生」兩種選項,用戶買進自己相信的結果,價格會隨著市場共識即時變動。

預測市場的轉捩點

舉例來說,當一個事件的「是」份額價格為 $0.6 時,這就意味著市場集體認為該事件有 60% 的機率發生。這種機制巧妙地過濾掉了民調中常見的偏見,比如不願表態的「害羞選民」,因為在這裡,每一個判斷都伴隨著真金白銀的投入。Polymarket剛出現時,評價兩極。很多人覺得這根本是披著科技外衣的賭博網站,甚至有人質疑它的合法性。那時候外界都在看笑話:這種模式能撐多久?Coplan 會不會很快就玩完?但他選擇繼續前進,把重心轉向其他國家市場,持續優化平台功能、累積真實數據。

從爭議平台到市場寵兒:三年內的華麗轉身

Photo from Donald J. Trump Facebook

Photo from Donald J. Trump Facebook

轉折點來得很戲劇化。2024年美國大選期間,Polymarket的預測準確度狠狠打臉所有傳統民調機構,交易數據開始被學術界引用、被媒體報導、被專業投資人參考。隨著 ICE 入局,Polymarket 終於徹底轉正,成為首個獲傳統金融背書的預測市場。如今 Polymarket 累計交易量突破 180 億美元,擁有超過 130 萬用戶,聽起來很科技?其實概念超簡單:把群眾的集體智慧變成可以交易的商品。創辦人 Shayne Coplan 相信,比起專家預測,讓所有人「用錢投票」反而更能反映真實情況。在信任與合規雙重加持下,預測市場這個昔日異類正快速融入主流金融,迎來關鍵轉折。

華爾街的豪賭:紐交所母公司看上什麼

Photo from Polymarket

Photo from Polymarket

Polymarket 龐大的數據流和用戶基礎,自然逃不過金融巨鱷的眼睛。而這次出手的,正是站在傳統金融食物鏈頂端的 Intercontinental Exchange (ICE),紐約證券交易所 (NYSE) 的母公司 。ICE 宣布向 Polymarket 投入高達 20 億美元的戰略投資,這筆交易讓 Polymarket 的估值一舉衝上 90 億美元 。這絕不僅僅是一次財務投資,ICE 執行長 Jeffrey Sprecher 的發言揭示了更深層的佈局,他將這次合作形容為一家創立於 1792 年的古老機構,與一家「在去中心化金融領域開創變革的革命性公司」的融合 。

ICE 真正的目標,是 Polymarket 產出的那種獨一無二的「事件驅動型數據」。根據協議,ICE 將成為 Polymarket 數據的全球獨家分銷商,將這些即時反映未來機率的「市場情緒指標」打包,銷售給全球的機構投資人 。這意味著,關於一場選舉勝負的機率,其數據價值將可能與股票、債券等傳統金融數據並駕齊驅。華爾街買的不是賭盤,而是通往未來的數據門票。

當華爾街遇上幣圈,誰收編誰

Photo from Polymarket

Photo from Polymarket

ICE 的這筆巨額投資,如同在華爾街與加密世界之間投下了一顆深水炸彈,其漣漪效應正向兩個領域擴散。對幣圈而言,這無疑是去中心化應用 (dApp) 迄今為止最重大的「主流勝利」之一 。它雄辯地證明了,區塊鏈技術不僅僅是投機炒作的溫床,更能創造出傳統金融巨頭渴望擁有、卻無法自行複製的全新產品類別。Polymarket 的成功,為無數區塊鏈創業者注入了一劑強心針。而對於華爾街來說,這次交易標誌著一個時代的轉變:從過去的觀望、懷疑,甚至敵視,轉變為積極佈局與收編。ICE 的行動極有可能在其他金融機構中引發強烈的「FOMO」(錯失恐懼) 效應,加速傳統金融 (TradFi) 與去中心化金融 (DeFi) 的融合 。

然而,這也引發了一個更深層次的辯論:這究竟是「幣圈被華爾街收編」,還是「幣圈正在改造華爾街」?Polymarket 的模式,一個去中心化的底層協議,疊加上一個中心化的、面向機構的數據分銷渠道,或許預示了兩者未來最可能的共存形態:一種「去中心化核心,搭配機構化外殼」的混合體 。

億萬身家只是起點:這位富豪還想做更多

Photo from Polymarket

Photo from Polymarket

Polymarket 站在 90 億美元的估值之巔,Shayne Coplan 現在身價超過10億美元,成為有紀錄以來最年輕的白手起家富豪。他在社群媒體上只留下簡短感言:"Against all odds"(打破一切不可能)。但其實,Shayne Coplan 的遊戲才剛剛進入第二幕,Polymarket正規劃讓平台運作更去中心化;同時洽談數據授權業務,把市場情緒分析變成可販售的商品。試想一下:未來企業可能購買消費者信心指數來調整策略,基金經理會訂閱風險評估報告,甚至政府機關都可能參考這些數據。Coplan想做的不只是經營一個交易平台,他想建立一套全新的資訊定價系統,在這個系統裡,每個人的看法都有市場價格,每件事都能被量化分析。

九十億之後,監管高牆下的兆元遊戲

然而,Polymarket 的考驗從來不是市場,而是權力本身。最大的陰影,始終是來自監管的「高牆」。Polymarket 的崛起之路一直伴隨著與美國監管機構的摩擦。2022 年,它曾因提供未註冊的衍生品交易,與商品期貨交易委員會 (CFTC) 達成 140 萬美元的和解,並被迫禁止美國用戶訪問 。甚至在 2024 年大選後,Coplan 的家還遭到了 FBI 的突擊搜查 。儘管後來調查終止,Polymarket 也透過收購一家持有 CFTC 牌照的交易所 QCEX,為重返美國市場鋪平了道路,但法律的灰色地帶依然存在。

另一個潛在的變數,是市場盛傳的 Polymarket 原生代幣 $POLY 的發行計畫 。一枚代幣的誕生,可能會透過空投等方式極大地激勵社群,帶來新一輪的用戶增長;但同時,這也可能引來美國證券交易委員會 (SEC) 更嚴格的審視,增添新的監管複雜性 。

合規、競爭、估值泡沫,Polymarket 站在三重壓力中心

Photo from Polymarket

Photo from Polymarket

除了法規,競爭格局也在升溫:美國合規預測市場 Kalshi 等競爭者虎視眈眈,甚至出現總統之子同時參投兩家競品的戲碼。投資人必須權衡,Polymarket 能否在監管合規與創新速度間取得平衡,持續擴大用戶基數並維持市場準確度,以撐起其暴漲的估值。

至少,Shayne Coplan 目前已經贏得了一個夢幻般的開局,但他能否在現實世界的監管迷宮、激烈的市場競爭與無情的金融波動中,將 90 億美元的估值,真正變成一場更長遠的,將是他與 Polymarket 下一階段最嚴峻的挑戰。

從浴室洗衣籃到 90 億美元估值,這段旅程證明了一件事:你不需要名校學歷、不需要富爸爸、不需要矽谷人脈,只要你看見別人沒看見的機會,並且有執行力把它做出來。

繼續閱讀:

Text:POPLADY Editorial

Photo Source:Polymarket、Donald J. Trump Facebook