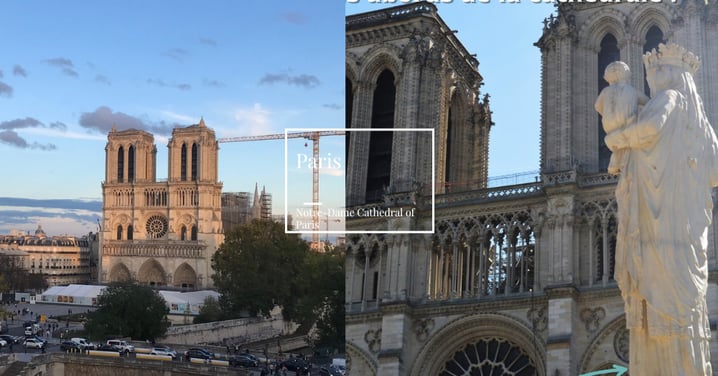

想在《鐘樓怪人》加西莫多的地盤上,一窺巴黎夜景的秘密嗎?巴黎聖母院鐘樓重啟,免費兩日快閃

想像自己踏上巴黎聖母院的鐘樓,俯瞰塞納河畔的城市全景,微風拂過臉龐,耳邊似乎響起加西莫多敲響大鐘的回聲。歷經五年重建,這座哥德式建築的象徵性頂樓終於在 2025 年 9 月 20 日再次對外開放,邀你親身走進《鐘樓怪人》的經典場景,感受歷史與文學交織的迷人魅力。

你準備好重回加西莫多的世界嗎?

Photo from IG@notredamedeparis

Photo from IG@notredamedeparis

2019 年那場無情大火,讓全世界為巴黎聖母院心碎,但浴火重生的她卻以更堅韌的姿態回歸。經歷了五年半的修復重建,巴黎聖母院先前已在 2024 年底,在眾人期待中重新開放。頂部的鐘樓即將在今年 9 月 20 日正式對外開放。這個日期恰好選在歐洲文化遺產日,讓這座哥特式建築瑰寶以最具意義的方式回歸大眾視野。

Photo from IG@notredamedeparis

Photo from IG@notredamedeparis

想像一下,當你踏上那 387 級石階,每一步都彷彿走進雨果筆下的經典故事,感受著文學與現實交織的奇妙瞬間。而那口重達13噸的「艾曼紐」大鐘,正是《鐘樓怪人》中加西莫多曾經敲響的那一口,這座由路易十四親自命名的大鐘,不僅是歐洲最美麗的鐘聲之一,承載著超過三個世紀的歷史記憶,更在 1944 年巴黎解放時響徹雲霄,每一次鐘聲都彷彿在訴說著巴黎的滄桑歲月。

這次的重開,到底有什麼不一樣?

Photo from IG@notredamedeparis

Photo from IG@notredamedeparis

巴黎聖母院新的屋頂桁架使用了來自巴黎西南方 145 英里外 Loire Valley 森林 Bercé 的橡樹建造,每根桁架高 15 米、寬 10 米,工匠們用傳統技法重現了中世紀的建築工藝。但這次重建並非完全復原,而是在保持歷史原貌的基礎上融入了現代安全考量。

Photo from IG@notredamedeparis

Photo from IG@notredamedeparis

鐘樓採用了全新的雙螺旋樓梯設計,不僅提升了參觀體驗的安全性,也讓遊客流動更加順暢。內部增設了新的消防系統和監控設備,石階扶手也經過加固處理,確保遊客安全。

Photo from IG@notredamedeparis

Photo from IG@notredamedeparis

然而,火災帶來的改變並非全然正面,著名的奇美拉迴廊(Gallery of Chimeras)將不再像從前那樣完全開放給遊客,只有小部分區域可供參觀。儘管如此,你依然可以近距離欣賞那些栩栩如生的石像鬼雕刻,它們是由 19 世紀時建築師 Eugène Viollet-le-Duc 和雕刻家 Victor Pyanet 的創作,它們在 1844 年的修復工程中被加入聖母院,成為這座哥特式建築最具辨識度的特色。

在 Instagram 查看這則貼文

奇美拉們排列在連接兩座鐘塔的 Galerie des Chimères 陽台上,每一尊都有著不同的表情和姿態,有的凝視遠方若有所思,有的則露出詭異微笑。重建後的聖母院保留了這些中世紀風格的雕刻藝術,讓你依然能感受到那種既神聖又略帶詭異的氛圍,彷彿走進了雨果筆下那個充滿戲劇張力的世界。

夜景控們,你們準備好了嗎?

在 Instagram 查看這則貼文

對於那些迷戀巴黎夜色的旅人來說,時機顯得格外珍貴。鐘樓開放時間將隨季節調整:9月24日至10月31日期間,開放至晚上11點;但從11月1日起至隔年 3 月 31 日,閉館時間將提早至下午 5:30。這意味著,想要在鐘樓上欣賞巴黎璀璨夜景的你,必須把握秋季前的黃金時光。

Photo from IG@notredamedeparis

Photo from IG@notredamedeparis

想像站在 69 米高的鐘樓上,塞納河蜿蜒流淌,艾菲爾鐵塔在遠方閃爍,整個光之城在腳下鋪展開來,這樣的畫面只有在特定時節才能盡收眼底。而那些造型奇特的石像鬼們,也將在夜幕降臨時顯得更加神秘莫測,彷彿守護著這座古老教堂的秘密。每當夕陽西下,金色餘暉灑向巴黎屋頂,那一刻的震撼絕對值得你特地安排行程。

想看巴黎夜景?記得在10月31日之前來

鐘樓的開放時間會隨季節調整:

-

9 月 24 日至 10 月 31 日:上午 9:00 至晚上 11:00

-

11 月 1 日至翌年 3 月 31 日:上午 9:00 至下午 5:30

如果你想在黃昏時分欣賞巴黎的夜景,記得在 10 月 31 日之前前往,因為 11 月起鐘樓的開放時間將縮短。

門票資訊:9月起開放預約

Photo from IG@notredamedeparis

Photo from IG@notredamedeparis

鐘樓參觀需要單獨購票,票價為每人 16 歐元。 特別是在 9 月 20 日至 21 日的免費開放日,因為名額有限,可能會很快被搶光。 除了壯麗的景觀,鐘樓還讓你近距離接觸聖母院的傳奇雕像、聖人雕像和大鐘「艾曼紐」,彷彿置身於 Victor Hugo 筆下的《鐘樓怪人Notre-Dame de Paris》故事中。這不僅是一次視覺上的饗宴,更是一次穿越時空的文化之旅,快準備好踏上這段歷史與文學交織的旅程吧!

繼續閱讀:

Text:POPLADY Editorial

Photo Source:IG@notredamedeparis