喜歡獨處勝過與人相處?這可能不只是內向,或許你有「情緒冷漠症」:享受著孤獨的溫暖

在快節奏的現代社會中,人們似乎總是被期待融入人群、參與社交活動,甚至在社交媒體上展示自己「活躍」的一面。然而,總有一些人寧願選擇獨處,享受一個人的寧靜與自由。他們可能被貼上「內向」的標籤,但有時,這種偏好不僅是性格特質的表現,而是潛在的心理狀態——比如「情緒冷漠症」。這種狀態並非病態,而是人類情感與需求的另一種存在方式。

獨處與內向:區別在哪裡?

Photo from pexels

Photo from pexels

首先,我們需要澄清一個常見的誤解:「喜歡獨處不一定等同於內向」。內向的人通常在人群中感到能量被消耗,需要獨處來充電,但他們並不排斥所有社交活動。而有些人對社交本身就缺乏興趣,甚至覺得與人互動是種負擔,這可能與「情緒冷漠症」有關。

情緒冷漠症的心理狀態

Photo from pexels

Photo from pexels

所謂「情緒冷漠症」(Apathy or Emotional Detachment),並不是正式的醫學診斷,而是一種心理狀態,描述了個體對外界刺激、包括人際關係,表現出較低的興趣或情感反應。他們可能不覺得與人相處有什麼特別的價值,甚至對他人的情感需求感到困惑或無動於衷。這種狀態有時源自個人經歷,比如童年時的孤立、長期壓力,或是對社會期待的抗拒。

Photo from pexels

Photo from pexels

Photo from pexels

Photo from pexels

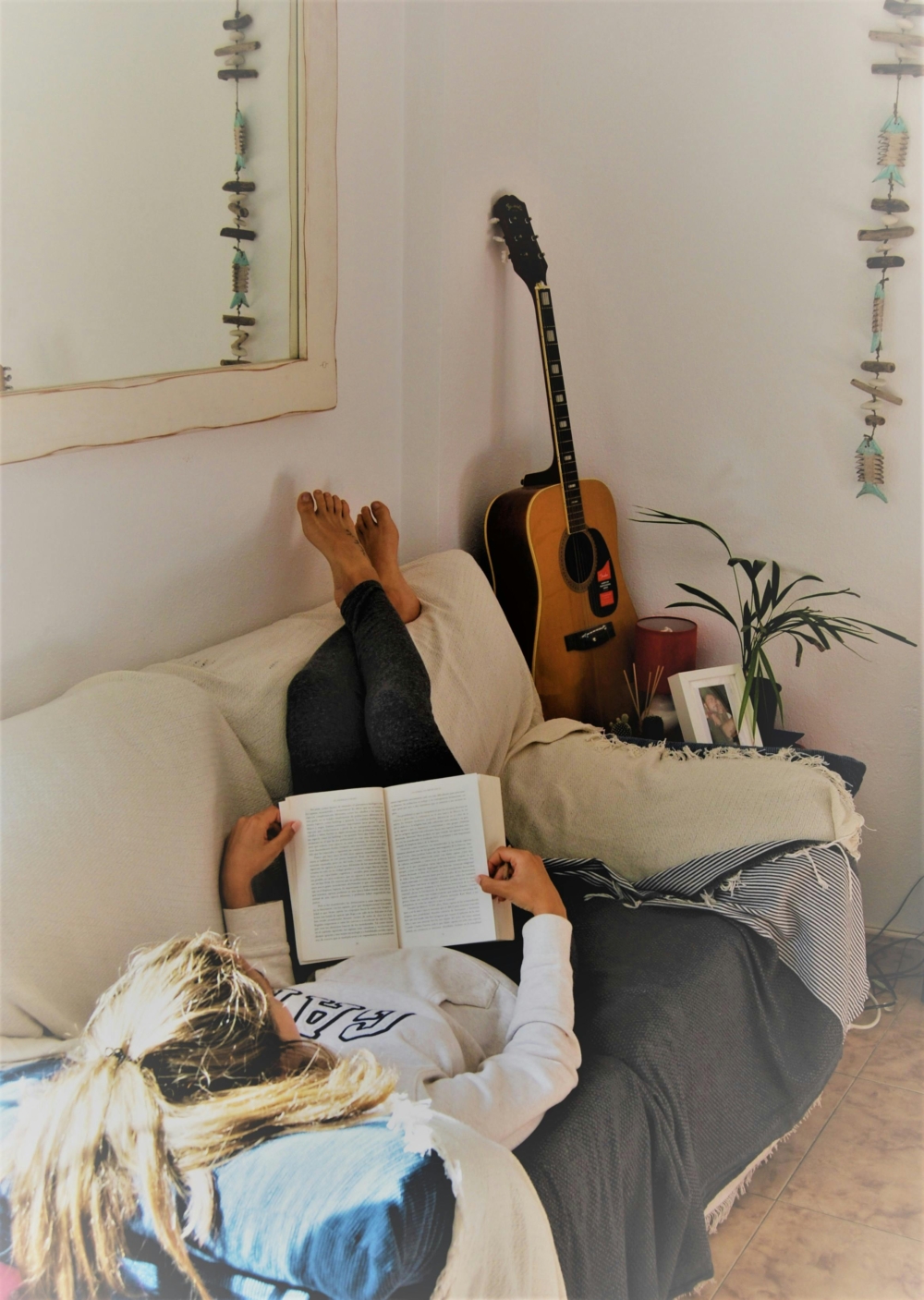

例如,你可能會發現自己更享受一個人閱讀、聽音樂或散步,而不是參加派對或與朋友聊天。你並非不喜歡這些人,而是單純覺得,這些活動無法帶給你滿足感。這種感覺並不一定是問題,而是你內心深處對簡單、純粹生活的追求。

為什麼獨處如此吸引人?

Photo from pexels

Photo from pexels

對於那些傾向於情緒冷漠或享受孤獨的人來說,獨處有著獨特的魅力。首先,獨處提供了一種不受干擾的空間,讓人可以專注於自己的思想和感受。在這個充滿噪音與壓力的世界中,獨處就像是一片寧靜的湖泊,讓人能夠重新找回內心的平衡。

Photo from pexels

Photo from pexels

其次,獨處也許是對現代社會過度社交化的反擊。社交媒體讓我們不斷被他人的人生、意見和期待轟炸,長久下來,人們可能會感到疲憊,甚至懷疑自己的價值。選擇獨處,實際上是拒絕這種外在壓力,重新肯定自己的存在感。

獨處是一種自我療癒的方式

Photo from pexels

Photo from pexels

更重要的是,獨處有時是一種自我療癒的方式。當一個人經歷過傷害、背叛或失落後,他們可能會本能地遠離人群,保護自己不受進一步傷害。在這種情況下,孤獨不再是孤立,而是溫暖的避風港,讓人可以慢慢修補內心的裂痕。

「情緒冷漠症」:問題還是優勢?

Photo from pexels

Photo from pexels

對於外人來說,情緒冷漠可能看起來像是冷漠或缺乏同理心,但實際上,這種狀態往往是個體適應環境的一種方式。比如,有些人天生對強烈的情緒反應不敏感,他們更擅長理性思考,而非情感共鳴。他們可能在科學、藝術或寫作等領域表現出色,因為他們能夠保持冷靜,專注於自己的目標。

「情緒冷漠」是一種生活方式的選擇

Photo from pexels

Photo from pexels

當然,如果這種冷漠導致人際關係完全破裂,或讓人感到空虛和孤立,那麼可能需要尋求專業幫助。但對於許多人來說,「情緒冷漠」只是一種生活方式的選擇。他們享受獨處的自由,珍惜與自己相處的時刻,並不覺得缺少社交就是一種損失。

Photo from pexels

Photo from pexels

心理學家曾說,真正的成熟不是依賴他人,而是學會與自己和解。那些喜歡獨處的人,或許早已掌握了這一智慧。他們知道,孤獨並非孤單,相反,它可以是充滿力量與創造力的狀態。

如何在獨處與社交之間找到平衡?

Photo from pexels

Photo from pexels

即使你傾向於享受孤獨,也不意味著完全拒絕人際關係。健康的心理狀態需要一定的社會聯繫,哪怕只是與幾個親密的朋友或家人保持聯繫。你可以試著找到一些輕鬆的社交方式,比如參加興趣小組、與志同道合的人交流,而不是強迫自己融入不適合的圈子。

Photo from pexels

Photo from pexels

同時,接受自己的需求也很重要。如果獨處讓你感到滿足,那麼大可不必因為社會的期待而感到愧疚。關鍵在於聽從內心的聲音,找到屬於自己的平衡點。

孤獨的溫暖:一個新的視角

Photo from pexels

Photo from pexels

最後,我們需要重新定義孤獨。孤獨不一定是負面的,它可以是積極的、治愈的,甚至是創造性的。那些享受孤獨的人,往往能夠更深入地了解自己,發現生命的意義。他們的「冷漠」不是對世界的冷眼相待,而是對喧囂的超然,是對簡單生活的珍視。

所以,如果你發現自己更喜歡獨處勝過與人相處,不要急著貼上「內向」或「問題」的標籤。或許,這只是你內心深處的一種呼喚——呼喚你停下腳步,擁抱自己的寧靜,享受孤獨的溫暖。畢竟,在這個喧囂的世界中,懂得與自己為伴,本身就是一種難得的智慧。

繼續閱讀:

Text:POPLADY Editorial

Photo Source:pexels